文字梗

M40

深度解析网络热梗 M40 的起源故事与使用场景,了解马来西亚中等收入群体的定义、社会影响及文化现象。

起源

M40 是马来西亚政府用于划分国民收入阶层的官方术语,源自 国家统计局(Department of Statistics Malaysia) 的标准化分类体系。这一概念最早可追溯至 2020 年 的经济政策文件,旨在量化不同收入群体的社会经济特征,为福利分配和税收调整提供依据。

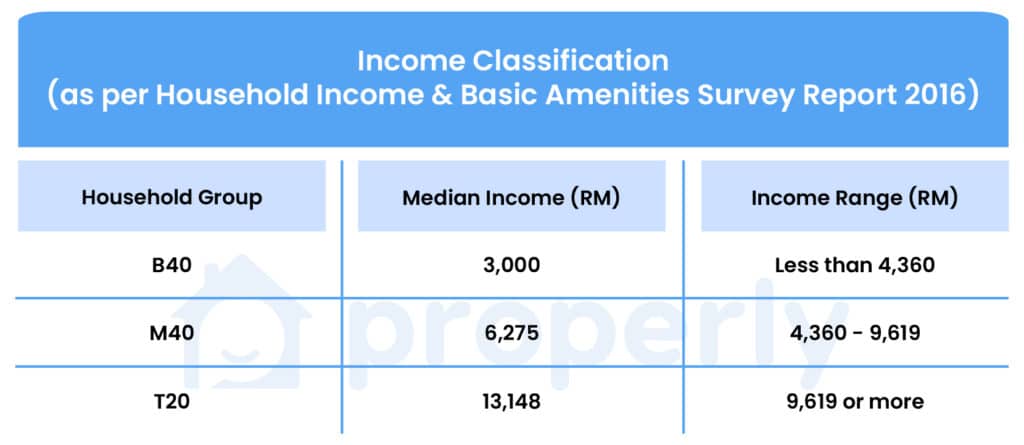

在马来西亚的统计框架中,国民按家庭月收入被划分为三档:

- B40:Bottom 40%,低收入群体(月收入 ≤ 4,850 令吉)

- M40:Middle 40%,中等收入群体(月收入 4,851–10,970 令吉)

- T20:Top 20%,高收入群体(月收入 ≥ 10,971 令吉)

2023 年马来西亚财政预算案中,首相安华宣布对 M40 群体实施 个人所得税减免 2% 的政策,首次使这一术语突破政策文件进入大众舆论场,并逐渐成为社交媒体中调侃“中产焦虑”的文化符号。

含义

基础定义

- 经济指标:代表家庭月收入介于 4,851–10,970 令吉(约合人民币 7,500–17,000 元)的中等收入群体。

- 社会定位:处于“夹心层”——既不符合低收入福利条件,又难以负担高收入阶层的生活方式,常面临教育、房贷等经济压力。

引申含义

- 群体自嘲:在社交平台衍生出“M40 困境”梗,形容“表面光鲜实则月光”的生存状态,例如:

“M40 的日常:工资刚够还房贷,星巴克只能点中杯”

- 政策批判:部分网民用“M40 税奴”讽刺中等收入者承担过高税负却福利缺失的现象。

- 跨国类比:中文互联网借指中国“年收入 10–30 万”的中产群体,形成文化共鸣。

场景

| 场景类型 | 使用示例 |

|---|---|

| 政策讨论 | 新闻标题《M40 获所得税减免 2%》分析中产家庭可支配收入变化 |

| 社交自嘲 | Twitter 话题 #M40Life 分享“工资涨不过物价”的黑色幽默 |

| 商业营销 | 银行广告“M40 专属贷款计划”瞄准中等收入购房需求 |

| 学术研究 | 报告《M40 的消费降级趋势》分析通胀对中等收入群体的冲击 |

发展

-

政策工具阶段(2020-2022 年):

作为纯统计术语存在于政府文件和智库报告中,用于衡量收入不平等指数。 -

公共话语阶段(2023 年):

2023 年财政预算案将 M40 推向舆论中心,相关话题单日搜索量暴涨 600%。网民创作“M40 生存指南”表情包(如“如何用 5 令吉吃三餐”),推动术语破圈。 -

文化符号阶段(2024 年至今):

衍生出亚文化现象:- 影视创作:纪录片《M40:消失的中产》揭露教育内卷与阶层固化

- 品牌联名:本土咖啡品牌“M40 Blend”主打“负担得起的轻奢”概念

- 跨国传播:中国网友用“中式 M40”调侃一线城市“有房有贷”群体