文字梗

Ego

从刘亦菲微博到职场自嘲,解析 ego 梗的双重含义:既指心理学中的自我调节概念,也被年轻人用来调侃过度自信或自视甚高的行为。

起源

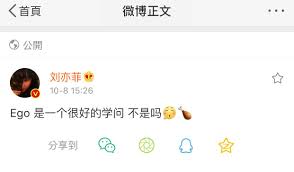

明星微博引发的心理学热词(2018)

2018 年演员刘亦菲发布微博「Ego 是一个很好的学问」,将弗洛伊德精神分析理论中的 自我(Ego) 概念带入大众视野。该微博引发粉丝热议,部分网友将「Ego」直译为「自我意识」,也有人戏称这是「我想我」的谐音梗。

从学术到戏谑的语义转变(2020-2022)

2022 年短视频平台出现「ego 很大」的流行用法,特指 自视甚高、过度自信 的状态。例如职场场景中「领导 ego 太大听不进意见」,或是电竞解说中「这波操作秀得 ego 都膨胀了」。

含义

双重语义场域

- 心理学原义

指弗洛伊德提出的 本我-自我-超我(Id-Ego-Superego) 人格结构中的调节机制,承担现实原则下的理性决策。 - 网络亚文化延伸义

- 正面语境:形容强烈自我认同(如「ego 强大到无视流言」)

- 负面语境:戏谑盲目自信(如「甲方爸爸 ego 突破天际」)

- 特殊变体:

「格局大 ego 小」:职场流行话术,暗示应弱化个人意识以达成合作。

发展

传播路径

-

学术破圈(2018-2020)

心理学教材内容通过明星效应进入泛文化讨论。 -

模因重构(2021-2023)

出现标志性传播事件:- 2021 年豆瓣小组「职场那些 ego 很大的瞬间」话题引发 10W+ 跟帖

- 2022 年《脱口秀大会》选手用「ego 缩水」调侃中年危机。

-

跨界融合(2023-)

被改编为职场培训术语(如「管理者的 ego 阈值」)和 MBTI 人格测试关联词。

趣闻

年度热词争议

2023 年「中国青年报」发起「Z 世代年度词汇」投票,「ego 很大」因同时入选 职场黑话榜 和 心理学热词榜 引发语义场域冲突讨论。

反向造梗事件

部分网友将「ego」解构为拼音缩写:

- Emotional(情绪化)

- GaoXiao(搞笑)

- Obsessive(执念)

形成「当代青年 ego 三要素」的戏谑模板。

社会影响

文化镜像功能

- 成为 职场压力 的具象化表达符号(如「早 C 晚 A,中间夹着 ego」)

- 反映 代际认知差异:70 后视为「西方理论入侵」,95 后用作社交货币。

商业应用

- 美妆品牌推出「ego 修复面膜」概念产品

- 知识付费平台开设「ego 管理训练营」课程。

示例

「刚入职场的菜鸟:小心翼翼收敛 ego

三年后的社畜:ego 和发际线一起放飞」

—— 知乎高赞回答(2023)

「当代友谊潜规则:

能互相接住对方的 ego 才是真闺蜜」

—— 微博热门话题(2024)